[조선 지식인의 글쓰기 철학]⑪…관조(觀照)와 경계(境界)와 사이(際)의 미학⑧

[한정주=역사평론가] 안과 밖은 비록 나뉘지만 반드시 서로 의지하고 통하는 사이라고 언급하면서 좁은 누대에 올라 쉴 때에도 우리나라 산천은 물론 아득히 멀고 드넓은 나라 바깥의 땅과 몇 천 년 전의 세상이나 몇 만 년 뒤의 세상을 떠올릴 수 있고, 더 나아가 자신의 견문과 지식 안팎을 넘나들면서 손가락을 튕길 사이에 우주를 열 바퀴나 돌 수 있다고 한 홍길주의 ‘광여루기(廣如樓記)’ 또한 ‘안과 밖’ 그리고 ‘보이는 것과 보이지 않는 것’의 사이와 경계를 통합하는 관점의 전환과 변환의 이치에 따라 자유자재하게 글을 쓰는 경지가 무엇인가를 잘 보여주고 있는 걸작 산문이다.

“내각제학(內閣提學) 풍석 서유구 공이 성 동쪽에 있는 번계(樊溪)에 집터를 골랐다. 그곳에는 언덕이 있고 숲이 있으며 들판이 있었다. 당(堂)의 좌우에 각각 작은 누대를 지었는데 동쪽에 있는 누대는 조금 앞에다 지어 먼 곳을 조망할 수 있게 하였다. 그런 다음 ‘광여(廣如)’라는 이름을 달았다. 누대가 완성되자 광여루의 기문을 나에게 부탁했다.

어떤 사람이 말했다. ‘서쪽이 깊숙하다 했는데, 이는 사실이 그러합니다. 그렇지만 이른바 먼 곳을 조망한다는 것이 그저 구불구불한 언덕과 평야, 푸른 숲 정도에서 그칠 뿐 무슨 큰 물결이나 커다란 땅덩이 혹은 천 리에 이어진 산 같은 것이 있어 아득히 먼 곳까지 한껏 바라볼 수 있는 것은 아닙니다. 이러한 것을 ‘광(廣)’이라고 한다면 태허(太虛)에 서서 육기(六氣)를 몰고 큰 바다를 개미구멍으로 보는 사람에게 비웃음을 당하지나 않겠소?’

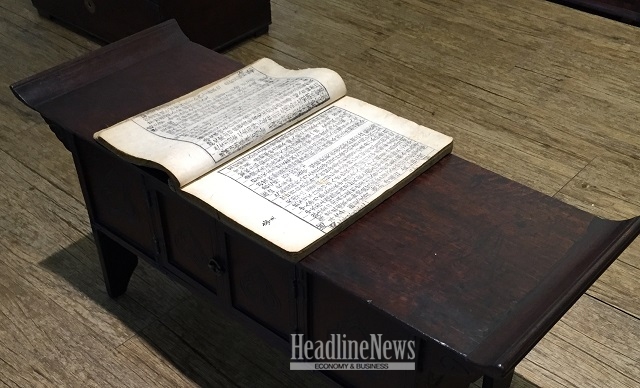

아, 이는 저 구름 위로 솟구치는 날개는 보지 못하고서 아래를 내려다보며 늪이나 찾으려는 사람이니 어찌 공의 뜻을 알겠는가? 공은 젊어서 수천만 권의 책을 읽었으며 직접 지으신 『임원지(林園志)』와 『소화총서(小華叢書)』가 모두 몇 백 권에 이른다.

공은 올해로 일흔여섯이신데 관직에서 물러나 교외에 살면서도 부지런히 수집하고 보완하시는 일을 멈추지 않고 계신다. 생각건대 공께서 이 누대에 이러한 이름을 붙인 까닭은 바로 여기에 있지 밖으로 보이는 경관에 있지 않을 것이다.

그러나 밖과 안은 서로 의지하는 사이다. 공께서 이 누대에 올라 쉬실 때 눈앞에 펼쳐진 언덕과 수풀과 들판을 보시면서, 그것을 넓혀서 갑자기 옛날에 노닐었던 우리나라 산천을 떠올리고, 갑자기 많이 듣기만 하고 미처 보지 못한 바깥 땅을 떠올리며, 갑자기 『산해경(山海經)』이나 『곤여도(坤與圖)』도 미치지 못하는 아득히 드넓은 팔극(八極)의 광활함을 떠올리실 것이다.

또 갑자기 천지 밖 일월성신 위는 무슨 세계일까 생각하고, 갑자기 삼황(三皇) 이전과 지금으로부터 몇 만 년 뒤는 어떤 세계일까를 떠올릴 것이다. 또 갑자기 당신께서 읽으셨던 수천만 권의 책들 외에 사고(四庫)에 차고 넘치는 책은 몇 배에 달하는가를 떠올리고, 갑자기 『임원지』와 『소화총서』 안에 미처 다 포함시키지 못한 것은 몇 십 몇 백 가지일까를 떠올릴 것이다.

이러한 여러 가지 생각들이 서로 번갈아 떠오르면서 손가락을 튕길 사이에 우주를 열 바퀴나 돌 터이니 당신이 지금 이 누대에 몸을 기대고 있다는 사실은 아득히 깨닫지도 못할 것이다. 이에 그러한 생각 때문에 ‘광여(廣如)’란 이름을 붙이셨을 것이니, 이 이름은 공의 생각들을 일컫기도 하고, 아득히 광활한 천지일월 바깥 세계를 지탱하는 것 같기도 하다.

이 누대에 그러한 이름을 붙인 까닭을 구불구불한 언덕과 평야를 조망하는 일에서 찾으려는 사람들과 어찌 족히 광활함을 말할 만하겠는가?” 홍길주, ‘광여루기(廣如樓記)’

조희룡은 그림과 문장을 함께 한 사람이었기 때문에 소재 및 대상과 작자 사이의 미학에 대해 철저하게 고뇌한 흔적을 많이 남겨놓았다. 고(古)와 금(今), 안과 밖, 가(可)와 불가(不可), 재(才)와 부재(不才) 사이에서 극단적인 관점에 반대하면서 어느 한쪽으로 치우치지 않고 양자를 아우르는 초월의 경지를 추구했던 그의 글은 ‘보이는 것 너머까지 통찰하는 안목’을 갖추기 위한 미학적 노력을 보여준다.

“고(古)에 있지 않으며 금(今)에도 있지 않고 심향(心香) 한 가닥이 ‘고’도 아니고 ‘금’도 아닌 사이에서 나와 저절로 ‘고’가 되고 저절로 ‘금’이 된다. 우연히 이 말을 하게 된 것인데 모르는 사이에 알고 있던 것, 지니고 있었던 것 같다. 우습도다!” 조희룡,『한와헌제화잡존』

“‘내 수법에도 있지 않고 고법에도 없으며 또한 고법과 내 수법 밖에도 있지 않다. 붓끝의 금강저(金剛杵)는 습기(習氣)를 완전히 벗어나는데 있다.’ 이는 왕록대(王麓臺: 왕원기)가 스스로 ‘추산청상도권(秋山淸爽圖卷)’에 제한 말이다. 왕록대는 마음에서 얻어 입으로 발하니 임제(臨濟)가 일갈(一喝)함에, 그 소리가 우레같다는 것과 마찬가지다. 그러나 귀로 듣고 흘리는 자에게는 또한 어찌 할 수 없는 것이리라.” 조희룡, 『한와헌제화잡존』

“고개지(顧凱之)는 반드시 날씨가 맑고 아름다우며 서늘함과 더움이 적당한 때라야 이에 층루(層樓) 위에 올라가 문을 닫고 사다리를 치우고서 붓을 적셨다. 그때가 아니면 일찍이 한 획도 가볍게 놓지 않았다고 한다. 이것은 비록 극치에 이른 그림을 영위한 것이지만 『장자(莊子)』에서 이른바 ‘아직도 의지하는 바가 있다’라는 것이다. 비바람이 어두컴컴하고 눈과 우박이 번갈아 내릴 때에도 격앙되고 힘찬 기운을 쏟아낼 수 있으니, 이 또한 의지하는 바가 있는 것이다. 가슴이 맑고 넓어질 때나 기이한 생각이 용솟음쳐 오를 때에 애오라지 부치고 싶은 것을 이에 부칠 따름이다. 때에 무슨 상관이 있겠는가?” 조희룡, 『한와헌제화잡존』

“고금을 초월한 그림도, 귀신을 꾸짖고 비판하는 이야기도 모두 불가(不可)함이 없다. 나는 장차 가(可)와 불가(不可)의 사이에 처하고자 한다.” 조희룡,『한와헌제화잡존』

“돌에 햇무리가 있거나 나무에 옹이가 있는 것은 모두 사물의 병든 것인데도 사람들은 이런 것을 아낍니다. 사람에게 재주가 있는 것은 나무와 돌의 병과 같아 스스로는 아끼지 않으면서 다른 사람들은 아끼는 바가 됩니다. 그러다가 오래되면 싫증을 느끼게 되니 오히려 평범한 돌이나 쓸모없는 나무처럼 아무 탈 없이 가만히 있는 것만 못합니다. 마찬가지로 사람이 세상을 살아감에는 재(才)와 부재(不才)의 사이에 처하는 것이 좋습니다.” 조희룡, 『향설관척독초존(香雪館尺牘抄存)』, ‘여계숙(與季叔)’